Недавние исследования, поддержанные Российским научным фондом (РНФ), изменили представление о растительности Восточной Европы в период окончания последнего ледникового периода, примерно 13,9–12,5 тысяч лет назад. Команда ученых под руководством доктора географических наук Ольги Дружининой из НИИ рационального природопользования РГПУ имени А.И. Герцена проанализировала уникальные данные, собранные на территории Калининградской области и Прибалтийского региона. В числе соавторов также представители Института географии РАН и Научно-исследовательского центра «Прибалтийская археология». Эти открытия не только проливают свет на далекое прошлое, но и дают оптимистичные перспективы для научного прогноза будущих природных изменений.

Неожиданное соседство: теплолюбивые и морозоустойчивые растения позднеледниковья

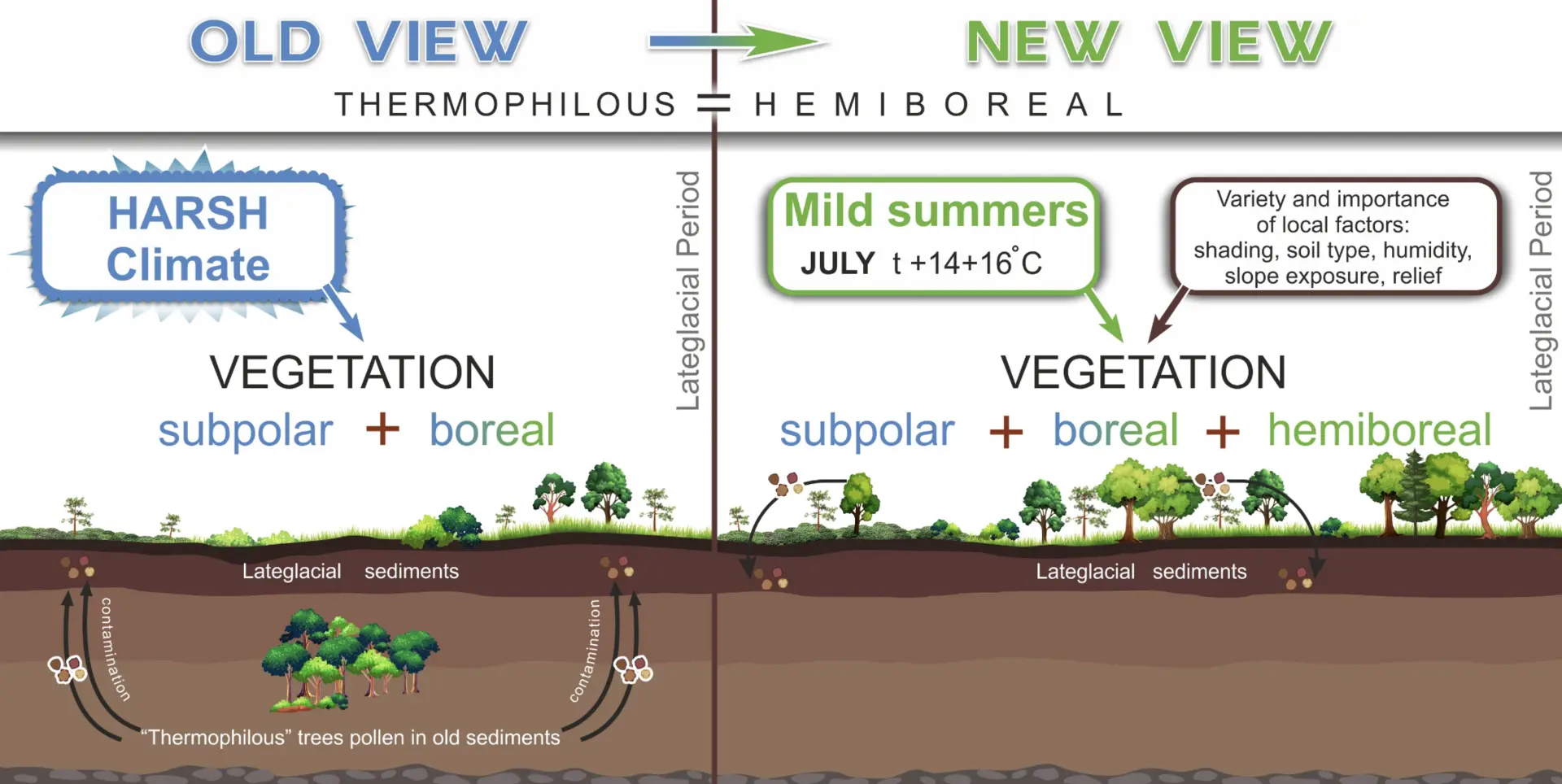

На протяжении десятилетий преобладала точка зрения, что в эпоху позднеледниковья при суровых климатических условиях нынешней Прибалтики и Калининградской области могли выживать лишь холодоустойчивые травянистые растения, кустарники, а из деревьев — преимущественно сосна и береза. Однако пыльца ольхи, лещины, вяза, липы и других теплолюбивых деревьев регулярно находилась в слоях древних торфяников и озерных отложений этой местности. Ранее подобные находки объяснялись тем, что пыльца могла «попасть» в эти слои из более ранних, теплых межледниковых эпох, то есть быть своего рода «загрязнителем».

Новое исследование команды Ольги Дружининой с коллегами опровергло устаревшую гипотезу случайного заноса пыльцы. Отбор, датировка и детализация геологических слоев, в том числе из разреза Куликово (Калининградская область), позволили с большой степенью достоверности утверждать: теплолюбивые деревья действительно произрастали бок о бок с тундровыми видами в условиях позднеледникового ландшафта. Результаты показали, что таких растений было не просто много — их доля среди всей обнаруженной пыльцы составляла от 7% до 17%, что значительно превышает возможные показатели для случайного или древнего загрязнения.

Климатические предпосылки: теплые лета и уникальная флора

Палеоклиматические реконструкции последних лет подтвердили выводы герценовских ученых: в течение позднеледникового времени летом на территории будущей Прибалтики и прилегающих районов стояла довольно мягкая погода с температурами июля на уровне современных показателей — +16,5–18°C. Это стало ключом к разгадке, почему рядом с морозоустойчивыми видами могли процветать и теплолюбивые деревья. Особое значение такой познавательно-оптимистический вывод приобретает в свете поисков научных аналогий для понимания современных климатических изменений.

Равномерное распределение пыльцы по слоям в исследованных разрезах, а также сопоставимость данных с другими областями Прибалтики, включая Литву, Латвию, Польшу и Эстонию, свидетельствуют о своем роде феномене: наличию «переходных» экосистем между тундрой, тайгой и широколиственными лесами на обширных территориях, а не локальной случайной аномалии.

Новые возможности в моделировании экосистем прошлого

Главный вывод исследований Ольги Дружининой и ее коллег — признание сложной мозаичной структуры природы Восточной Европы в позднеледниковье. Такой подход позволяет ученым из разных стран заново пересмотреть оценки биоразнообразия и сценарии развития ландшафтов того периода. Обновленные палинологические данные (анализ древней пыльцы) улучшают точность моделей климата прошлого и обогащают инструментальную базу для предсказания будущих перемен.

«Мы видим, что планета даже в недавнем прошлом давала множество подсказок: сочетание разнообразных природных факторов могло обеспечивать удивительную живучесть и адаптацию видов. Осознание этого многообразия дарит нам оптимизм: природа способна к саморегуляции и устойчивости, если ей не мешать», — подчеркивает Ольга Дружинина.

Междисциплинарное сотрудничество: вклад ведущих научных центров

Реализация проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству профессионалов из нескольких организаций — РГПУ имени А.И. Герцена, Института географии Российской академии наук, Научно-исследовательского центра «Прибалтийская археология» (Калининград). В ходе экспедиций были собраны тысячи образцов грунта, проведен скрупулезный анализ растительных остатков, споровых растений и ископаемой пыльцы.

Каждая из лабораторий внесла собственный уникальный вклад: герценовцы и калининградцы специализировались на полевых и палинологических исследованиях; ученые из Москвы отвечали за климатологические реконструкции, статистическую обработку и моделирование процессов взаимодействия флоры и климата.

Перспективы: важность новых открытий для науки и экологии

Выводы, сделанные научным коллективом, открывают перспективы для переосмысления экосистем прошлого и служат надежной базой для прогнозов в условиях современных климатических изменений. Современная экологическая политика, проекты сохранения биоразнообразия и лесовосстановления могут учитывать эти знания для предотвращения рисков и устойчивого развития территорий.

Успех инициативы подчеркивает важность поддержки фундаментальных исследований Российским научным фондом, а активное участие университетов и региональных центров подтверждает потенциал российской науки на мировом уровне.

Взгляд в будущее: наука, открывающая тайны природы

Планы ученых включают расширение исследований по другим стратиграфическим срезам региона, проведение сравнения материал с соседними странами и детализированную реконструкцию палеотемпературных режимов. В перспективе это позволит понять, каким образом природные и климатические факторы влияли на миграцию, выживание и развитие растительных сообществ — и как похожие процессы могут проявиться в наше время. Ольга Дружинина и ее коллеги единодушны: любовь к науке, стремление раскрывать законы природы и делиться знаниями с обществом — залог экологического благополучия будущих поколений.

Источник: indicator.ru