В научном сообществе не угасает интерес к феномену кавитации – процессу образования мельчайших пузырьков в жидкостях, сопровождающемуся последующим схлопыванием и выделением значительной энергии. С углублением понимания микрокавитации, исследователи все больше обращают внимание на возможности ее применения в передовых отраслях, начиная с промышленного теплообмена до прорывных направлений в биомедицине. Благодаря развитию нанотехнологий, в частности внедрению наночастиц в жидкие среды, появилось множество перспектив для разработки новых материалов и подходов к точной доставке лекарств.

Развитие моделей наножидкостей: от моно- до тройных гибридов

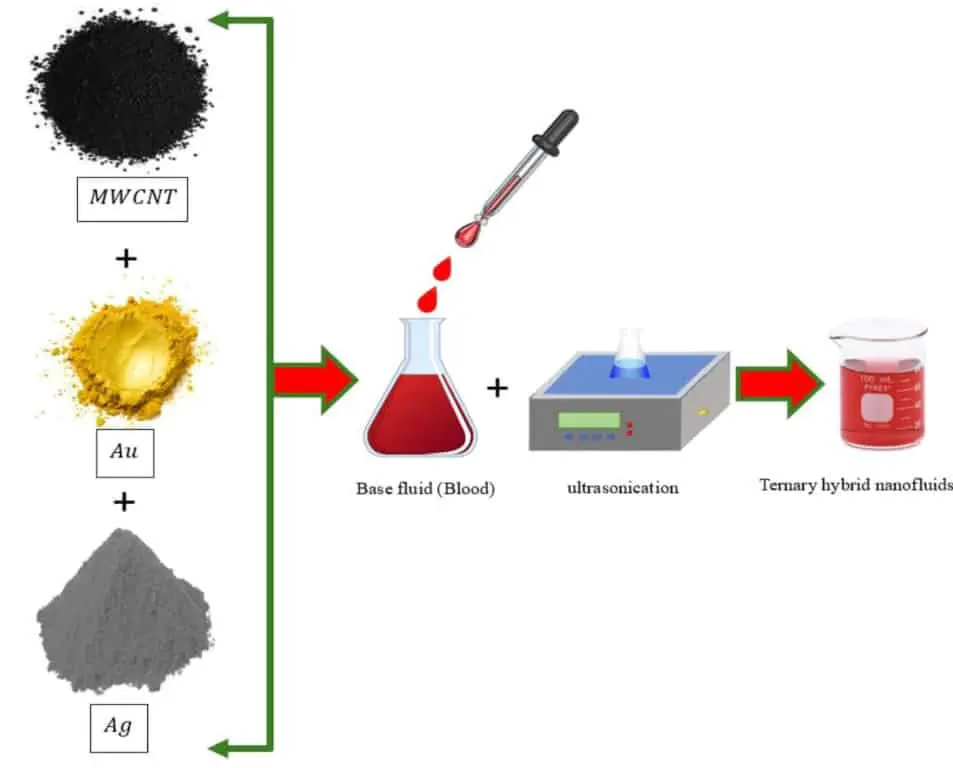

На начальном этапе исследования в фокусе были моножидкости – растворы, в которых содержался единичный тип наночастиц. Позже появились гибридные наножидкости, представляющие собой смеси с двумя разновидностями нанофаз. Последним прорывом стали тройные гибридные наножидкости, охватывающие сразу три типа наночастиц, размер которых не превышает 100 нанометров. Именно такие сложные композиции открывают новые горизонты в изучении и управлении микрокавитационными явлениями.

Группа исследователей, в число которых вошел Абу-Наб Ахмед Камал Ибрагим из Центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института (МФТИ), поставила перед собой смелую задачу: создать и математически обосновать поведение пузырьков в тройных гибридных наножидкостях у упругих поверхностей. Эталоном для исследования послужила модель движения крови, в которой равномерно диспергированы наночастицы золота, серебра и углеродных нанотрубок.

Передовые математические методы и уникальные расчеты

В основу новой работы легла модифицированная форма уравнения Келлера–Миксиса, адаптированная для учета эффектов эластичной оболочки на границе между жидкостью и телом. Для поиска аналитических решений применялся усовершенствованный метод Плессе-Цвика, позволивший охватить широкий спектр параметров: вязкость среды, плотность, параметры теплообмена, а также влияние поверхностного натяжения на кавитацию.

Авторы рассмотрели различные концентрации наночастиц, вариации их формы и характер взаимодействия, используя современные вычислительные технологии. В результате стало ясно: радиус возникающих пузырьков в тройных гибридных наножидкостях значительно меньше по сравнению с аналогичными процессами в моножидкостях, классических гибридных системах и чистой крови, а увеличение доли наноматериалов ведет к снижению интенсивности кавитации.

Новый взгляд на динамику кавитации в присутствии наночастиц

Исследование, в котором впервые удалось предложить аналитическое решение уравнений для описания микрокавитации в тройных гибридных наножидкостях у поверхности упругого тела, открывает принципиально новые возможности. Полученные результаты позволяют не только приблизиться к высокой точности прогнозирования поведения пузырьков в реальных условиях, но и выявили интересные закономерности: эластичность стенки окружения двойственно влияет на кавитацию – повышение модуля сдвига способствует росту эффекта, а увеличение объемного модуля, напротив, его подавляет. Кроме того, чем выше температурный перегрев, тем интенсивнее расширяется пузырек, демонстрируя чувствительность процесса к малейшим изменениям физических условий.

Роль Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ

Абу-Наб Ахмед Камал Ибрагим, представляющий одну из ведущих научных лабораторий России – Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ, делится своим оптимизмом: «Наша работа иллюстрирует мощь интеграции фундаментальной науки и практических задач. Мы искренне верим, что предложенная аналитическая модель приведет к внедрению новых методов диагностики инфекций, а также к разработке минимально инвазивных процедур лечения. Теперь стало возможным учитывать сразу три типа наночастиц, их взаимодействие друг с другом и со стенками сосудов, а также использовать аналитические методы решения вместо приближений, что серьезно повышает точность всех расчетов».

В отличие от ранее существующих подходов, где либо исследовали жидкие среды с одним-двумя компонентами наночастиц, либо прибегали исключительно к численным, не всегда точным расчетам, новая модель открывает дорогу широчайшим направлениям: от медицины и экологических решений до сложных промышленных процессов. В ближайшие годы команда центра планирует дополнительно изучать, как физические, химические и термические свойства смеси сказываются на поведении микропузырьков при различных режимах течения – от почти ламинарных до турбулентных потоков.

Практическое значение и будущие перспективы применения

Полученная учеными аналитическая модель закладывает фундамент для последующего анализа агрегации наночастиц в динамической среде, оценки влияния переменных температур и давления, проектирования специальных жидкостей для задач самой разной сложности – от целевой доставки фармацевтических препаратов до использования в системах охлаждения и очистки.

Большое достоинство подхода – интегрированный анализ: расстояние между центром пузырька и стенкой, начальные размеры и особенности теплопереноса фиксируются в единой математической схеме, что в разы увеличивает достоверность предсказаний, необходимых для практики.

Исследование открывает широкие горизонты для создания жидкостей с индивидуально управляемыми свойствами, разработки новых биомедицинских технологий для точной доставки и поступления лекарственных средств, создания эффективных систем очистки, а также обеспечения долговечности и надежности микроустройств или протезов.

Направления дальнейших исследований и значение работы

Безусловным следующим этапом научной деятельности станет обобщение построенной модели на жидкости, обладающие нестандартными реологическими (неньютоновскими) свойствами, а также на случаи многокомпонентных и турбулентных потоков. Ученые планируют добавить в расчетные алгоритмы учет тепловых процессов, явлений массопереноса, фазовых переходов и агрегации наноматериалов.

Реализация экспериментальных исследований, как отмечают авторы, позволит на практике подтвердить теоретические выкладки, что в перспективе приведет к появлению новых высокоэффективных материалов и методов, необходимым для развития медицины, энергетики, промышленности и экосистем.

Открытия, сделанные коллективом, в который входит Абу-Наб Ахмед Камал Ибрагим при активном участии Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, заслуженно становятся заметным достижением современной науки и открывают путь к дальнейшим инновациям.

Источник: naked-science.ru