В условиях быстрого развития отечественного ИТ-сектора, создание конкурентоспособных решений часто напрямую связано с внедрением и популяризацией Open Source. В России открытые технологии динамично набирают обороты, поддерживаются государством и бизнесом, становятся все более востребованными как в корпоративной, так и в государственной среде. Однако путь к созданию зрелых, независимых OS-продуктов включает немало сложностей, о которых важно помнить разработчикам и компаниям. Эксперты отрасли, такие как Надежда Кострюкова, Алексей Борисов, Ярослав Шицле, Ирина Абдеева, Айрат Хасьянов, Эдуард Мураховский, Иван Гаранин и другие лидеры российского ИТ-сообщества, делятся своим опытом и предлагают позитивные пути преодоления возникающих барьеров.

Open Source: векторы развития и интеграция российского опыта

Российские пользователи остаются одними из лидеров по вовлечённости в глобальные Open Source инициативы, активно работая на платформах GitHub, GitLab и предлагая практические решения мировому сообществу. В настоящее время порядка 90% информационных систем в российском бизнесе и госсекторе так или иначе опираются на программное обеспечение с открытым или свободным кодом, что формирует стратегическую зависимость от зарубежных платформ и экосистем.

Эта ситуация спровоцировала появление в РФ десятков собственных площадок для хостинга кода, альтернативных зарубежным гигантам. Среди них развиваются проекты с функционалом не хуже, чем у GitHub/GitLab, что, по мнению Надежды Кострюковой, приводит к фрагментации профессионального ИТ-сообщества. Возникает нехватка доступа к информации о существующих отечественных разработках, снижается возможность повторного использования готовых решений, что приводит к ненужным издержкам и дублированию труда.

В государственном реестре российского ПО уже насчитывается свыше 90 операционных систем различных типов — от мобильных до встроенных и промышленных. Большинство из них продолжает опираться на зарубежные Open Source-ядра, требующие постоянного обновления.

«Без локализации и консолидации усилий российских экспертов нам не выйти на новый уровень», — уверена Надежда Кострюкова, призывая объединять разработчиков и усиленно развивать профильное образование в сфере OS.

Роль Сколково и государственных институтов

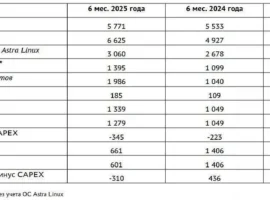

Заметную поддержку в формировании экосистемы Open Source оказывает «Фонд Сколково», предоставляя стимулы и поддержку для стартапов и команд, работающих с открытыми технологиями. Алексей Борисов отмечает, что фонд предоставляет резидентам набор значимых льгот — как налоговых, так и таможенных, а срок их оформления составляет всего две недели. Для разработчиков предусмотрены микрогранты, целевые гранты, государственные субсидии на внедрение инноваций, а также программы компенсации затрат для бизнес-ангелов. Все это способствует уверенной диверсификации рынка и снижению риска зависимости от санкционных ограничений.

Участие в инициативах фондов и технологических кластеров, таких как Mos.Hub, БКС Мир Инвестиций, Росатом, дает разработчикам возможность работать на уровне глобальных стандартов, что расширяет их горизонты, позволяет конкурировать на международном уровне, включая реализацию масштабных проектов с применением искусственного интеллекта (ML), облачных технологий (например, Open Stack, Aqueduct) и иных инновационных решений.

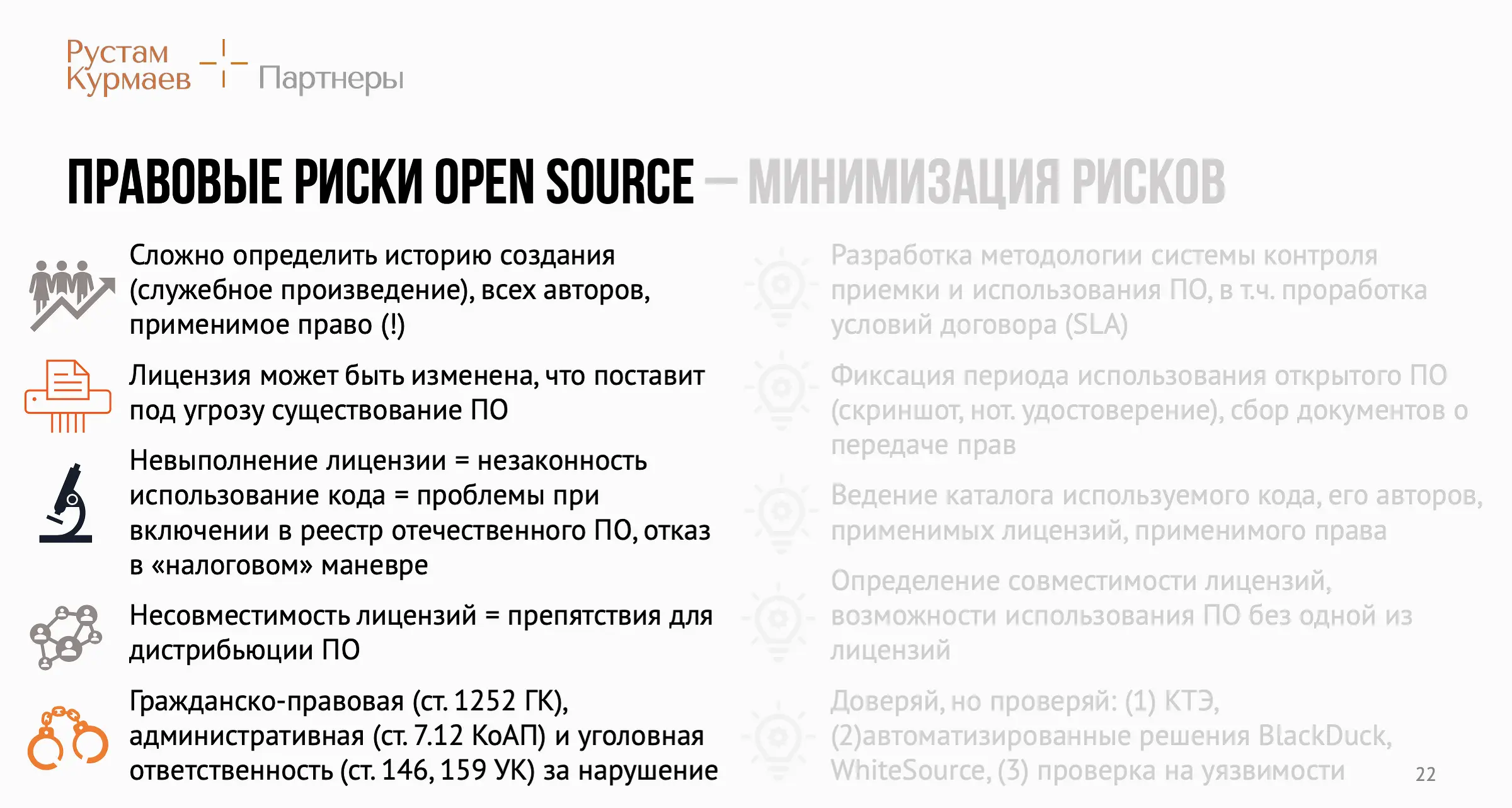

Правовые аспекты и минимизация рисков

Юридическая сторона работы с Open Source-программами требует от участников рынка высокой внимательности. Ярослав Шицле подчеркивает, что на сегодня не существует устоявшейся судебной практики по разрешению споров между заказчиками и разработчиками ПО в России. Это особенно актуально как для крупных корпораций (Авито, Росатом), так и для стартапов, занятых в КИИ (критической информационной инфраструктуре).

Эксперты советуют максимально подробно прописывать задания на разработку в договоре и указывать процедуру передачи прав на код. Важно четко определить, допустимо ли использование OS-компонентов, на каких условиях и какую лицензию следует выбрать для конечного продукта. Такой подход значительно снижает риски для обеих сторон.

Ирина Абдеева напоминает, что авторские права на компоненты с открытым кодом часто принадлежат как компаниям, так и частным лицам — российским или зарубежным. При работе с такими решениями всегда следует ориентироваться на право страны правообладателя, что в ряде случаев означает необходимость следовать американскому праву (США).

Подключение бизнеса и внедрение OS в КИИ

Важным этапом становится не только грамотная юридическая экспертиза, но и адаптация Open Source-разработок для работы в инфраструктурах повышенной значимости. Эксперты рынка, такие как Валерий Лобанов, Айрат Хасьянов, Эдуард Мураховский, Иван Гаранин и Олег Бугримов, подчеркивают необходимость выполнения ряда требований по безопасности, а также внедрения отказоустойчивых решений. Акцент делается на обязательной сертификации и тестировании продуктов для КИИ, интеграции с отечественными платформами и альтернативами зарубежным решениям.

В условиях санкционного давления надежность и прозрачность становится определяющим критерием выбора ОС-продукта. Здесь важна переориентация на российские экосистемы и создание собственных платформ обмена наработками — таких, как проект Ильи Мочалова по организации совместных открытых хранилищ кода или предложения Людмилы Гонтарь о развитии отраслевых компетенций.

Развитие и перспективы: взгляд лидеров рынка

Растущее число российских разработчиков, запуск новых платформ и сообществ, гибкое государственно-частное партнерство открывают для ИТ-рынка совершенно новые горизонты. Появление инициатив и проектов под руководством специалистов с опытом работы в крупнейших ИТ-компаниях и технологических консорциумах гарантирует постоянное обновление и профессиональную экспертизу в реализации амбициозных технологических проектов.

Специалисты уверены: укрепление позиций отечественного ПО напрямую связано с развитием профессиональных навыков и интеграцией лучших мировых практик. Азарт, с которым команды молодых специалистов, опытных архитекторов и предпринимателей внедряют новые открытые решения, вселяет уверенность в том, что российский ИТ-сектор готов отвечать на вызовы современности и обеспечивать технологическую независимость.

Позитивный взгляд в будущее российского Open Source

Поддержка государства, индустрии и сообщества профессионалов позволяет укреплять доверие к отечественным Open Source-проектам. Рост экспертизы, создание альтернативных платформ, завоевание позиций на международном рынке и формирование прочных юридических основ — все это создает условия для эффективного развития ИТ-отрасли на базе открытых технологий. Безусловно, предстоит решить ряд вопросов, связанных с безопасностью, локализацией, обучением и коммуникацией между ключевыми участниками рынка, но выбранный путь открывает перед страной широкие возможности.

Поддержка лидеров отрасли — Надежды Кострюковой, Алексея Борисова, Ярослава Шицле, Ирины Абдеевой, Валерия Лобанова, Олега Бугримова, Ильи Мочалова и других — формирует оптимизм как среди новых участников движения Open Source, так и среди предприятий и госструктур, заинтересованных в построении инновационной цифровой экономики.

Вопрос о возможности отзыва лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом (Open Source, OS) со стороны США становится всё более актуальным в свете меняющихся политических и экономических реалий. Как отмечает юридический эксперт Ирина Абдеева, большая часть открытых лицензий не содержит конкретных положений о безотзывности, что формально позволяет правообладателю аннулировать разрешение на использование ранее открытого продукта. Такая неопределённость даёт пространство для различных правовых интерпретаций и разъясняет, почему OS могут оказаться под влиянием санкционной политики не только США, но и Европейского союза.

Последний пакет санкций, одобренный в США 12 июня 2024 года, особое внимание уделяет IT-отрасли. Ожидается, что ясность в порядок их применения будет внесена только после сентября, когда меры официально вступят в силу. Однако логично предположить, что новые правила затронут и сферу open source, поскольку к ней традиционно проявляется высокий интерес со стороны глобальных игроков и регуляторов.

Исторически существуют случаи, когда компании отзывали открытые лицензии или переводили свои проекты на закрытые правила распространения. Такая тенденция укрепляет мнение о том, что происходит глобальный сдвиг в сторону проприетарных (закрытых) моделей, где ключевые решения о доступе и распространении принимает владелец. Кроме того, есть вероятность ограничения участия российских специалистов в ключевых международных OS-проектах: их обновления и инициативы могут не проходить одобрение, что замедлит интеграцию и развитие профессионального сообщества.

Образование и кадровый потенциал для Open Source

Современные реалии требуют не только гибкого подхода к правовым вопросам OS, но и воспитания собственных квалифицированных специалистов. Айрат Хасьянов, вице-президент Академии наук Татарстана, указывает на нехватку порядка 10 тысяч профессионалов в регионе — и это далеко не предел. Высшие учебные заведения, по его словам, пока предлагают образование, ориентированное на теорию или базовые практики, из-за чего дефицит специалистов среднего и высокого уровня сохраняется, а рынок испытывает острый спрос именно на опытных сотрудников.

Евразийский цифровой университет открытого кода: взгляд в будущее

Чтобы гармонично решать задачи подготовки кадров для OS-сферы, выдвинута инициатива по созданию Евразийского цифрового университета открытого кода. В его основе лежит принцип свободного образовательного пространства: здесь отсутствуют строгие границы факультетов, нет барьеров между кафедрами, а программа построена по индивидуальной траектории. Студенты обучаются гибридно — в офлайн-формате, онлайн и непосредственно в рабочих проектах, где совместно трудятся с искусственным интеллектом. Основа университета — партнерство с казанским IT-парком, ведущими специалистами открытого кода и индустриальными компаниями. Цель — обеспечить системную переподготовку и развитие опытных программистов, в том числе без смены рабочего места.

Важным направлением выступает формирование коллективов для работы над OS-решениями. Здесь ключевую роль играет умение строить продуктивную команду, способную эффективно взаимодействовать. Эта задача не всегда проста, ведь в коллективе пересекаются представители разных профессиональных и культурных пластов. Как подчёркивает директор по проектному управлению компании «Скопинфарм» Эдуард Мураховский, успех зависит не столько от выбора ПО, сколько от умения управлять коллективом с учётом его уникальных особенностей. Он советует руководителям не ограничиваться цифровым делегированием задач, а усиливать личное взаимодействие и мотивировать сотрудников через доверие и внимание к личности каждого участника процесса.

Перспективы и роль искусственного интеллекта

Развитие российского IT-рынка приобретает особое значение после ухода зарубежных поставщиков — например, компании Atlassian. На их месте образовались незанятые ниши, которые могут быть заполнены отечественными продуктами. Одна из самых актуальных идей — использование искусственного интеллекта для автоматизации формирования и управления командами разработчиков. Независимый эксперт Иван Гаранин отмечает, что современные AI-системы способны не только подбирать специалистов с нужными компетенциями, но и анализировать эффективность их работы, формировать прогнозы по результатам проектов.

Использование искусственного интеллекта охватывает широкий спектр задач, от обработки статистики до прогнозирования индивидуальных траекторий членов команд, что позволяет значительно повысить производительность и качество работы в IT-сфере. Гаранин приглашает профессиональное сообщество к сотрудничеству в разработке и внедрении передовых AI-решений, которые уже сейчас могут стать катализатором роста нового поколения отечественных IT-команд.

Open Source и непредсказуемые вызовы

Вопрос стабильности open source проектов в контексте геополитических изменений заставляет задуматься об устойчивости действующих моделей лицензирования. Риски не ограничиваются возможностью отзыва разрешений: санкции, политические решения и пересмотр международных соглашений могут оперативно изменить доступность технологий для целых рынков. Все это делает развитие внутренних сообществ и компетенций крайне важным для долгосрочного развития и безопасности отрасли.

Формирование сильных профессиональных коллективов — эффективная стратегия против любых непредвиденных барьеров. Вложения в образование, внедрение искусственного интеллекта, создание уникальных российских продуктов и развитие открытого программного обеспечения делают перспективы отрасли многообещающими даже в условиях турбулентности. Важно не только следить за изменяющимися тенденциями на глобальном уровне, но и выстраивать собственные системы и инфраструктуру, способные поддерживать отечественное IT-сообщество в любой ситуации.

Вектор роста: самостоятельность и инновации

Сегодняшние вызовы становятся шансом для формирования новых образовательных и профессиональных стандартов. Российский IT-рынок демонстрирует готовность к созданию своих высокотехнологичных продуктов на основе open source, активно продвигая интеграцию искусственного интеллекта и современных методик управления персоналом. Эти процессы, подкреплённые позитивными переменами в образовательной среде и мерами по поддержке разработчиков, дарят уверенность в том, что отечественная цифровая индустрия устоит перед любыми сложностями и сохранит высокий темп роста, востребованность и международную конкурентоспособность.

В последние годы цифровой ландшафт России претерпел драматические изменения, и эти трансформации отзываются эхом в каждой IT-компании страны. Вторая половина прошлого десятилетия стала ареной для событий, которые никто не мог предвидеть с такой силой: пандемия, мгновенно отправившая бизнесы на удаленку, и геополитические перемены, драматически ускорившие импортозамещение. На этой новой арене решения с открытым исходным кодом (Open Source, OS) выбиваются в лидеры не по своей прихоти, а как следствие сурового диктата времени. В центре этих катаклизмов оказалось облачное пространство, по которому пронесся настоящий ураган перемен.

Революция под знаком Open Stack

Еще вчера казалось, что VMware окончательно и бесповоротно прописан в большинстве российских дата-центров: его решения контролировали до 90% облачного рынка. Но вдруг над раскаленным стеклом IT-индустрии нависла тень. Практически единственным адекватным аналогом, способным заполнить образовавшийся вакуум, стал Open Stack: система, построенная на тех же принципах OS, бесплатная, гибкая, поддерживаемая энтузиастами со всего мира. В то же время с уходом крупных западных вендоров возник российский Y-like — тоже связанный со вселенной OS. За всеми этими историями кроется формула выживания: нет лицензий, нет зависимости от санкций, но и нет гарантированной поддержки.

У Open Stack нет «службы спасения» — нет многолетней техподдержки, на которую можно положиться. Каждый внедряющий берет на себя риск: выдержит ли решение, насколько хватит ни на что не похожей экспертизы? Но в этом и заманчивость — абсолютная свобода эксперимента и рост на страхе неизвестного.

Скорость изменений: годы за месяцы

В компании «Инферит облако» используют Open Stack и другие OS-платформы для построения инфраструктуры. Технический директор Сергей Андриевский не прячет оптимизма: он убежден, что в России рынок OS будет расти с головокружительной скоростью — ежегодно на 40-60% вплоть до 2027 года. То, что мировым компаниям требовались десятилетия, российский бизнес преодолевает за считанные годы, где каждый месяц на счету.

Главный камень преткновения — кадры. Квалифицированных специалистов в новой для России экосистеме мало, и никто не ручается, что удастся закрыть этот разрыв быстро. Острота кадрового голода вынуждает искать таланты повсюду, но именно на этом разломе закаляются будущие лидеры индустрии.

Киберугрозы и OS: проверка на прочность

Валерий Лобанов из «БКС Мир Инвестиций» выходит на сцену с другой стороны медали. По его словам, кибератаки последних лет превратили OS из романтики в суровую необходимость — только открытый код позволяет досконально убедиться в отсутствии неведомых «закладок», троянов, ловушек. OS не боится санкций и стоит существенно дешевле. Но это плата не только легкая: интерфейсы многих OS неудобны, внедрение требует щепетильной проверки с точки зрения ИБ, а сама стоимость владения (ТСО) оказывается коварно высокой из-за специфических задач поддержки.

Тем не менее, Лобанов откровенен: там, где можно пока удерживать позиции закрытых решений — делают ставку на стабильность. Однако, чем более нейтральными и масштабируемыми становятся процессы в компании, тем легче заменить их на OS или Low-code платформы. Каждый новый переход — как шаг в темноте: разные OS-продукты требуют разных СУБД, и их эволюция остается загадкой даже для авторов. Докручивание, интеграция, безопасность — все ответственности ложатся на плечи тех, кто выбирает путь свободы.

Aqueduct: мост между возможностями и вызовами

В «Авито» ставка на opensource тоже стала частью стратегии выживания. По словам Олега Бугримова, Aqueduct был внедрен в команду из 30 дата-сайнтистов не ради моды — на кону экономия вычислительных мощностей при обучении ML-моделей. С Aqueduct математические модели живут на грани: данные гибко управляются, проекты шашками распределяются по ресурсам, каждый шаг процесса может быть измерен, скорректирован, заархивирован. Это не только технология — это внутренняя философия, внедряющая состязательную среду развития для инженеров.

На основе Aqueduct в «Авито» создали платформу обработки видео — здесь открытый код становится не просто инструментом, а фундаментом для новых продуктов. Но тут же выступает обратная сторона — некому пожаловаться, вся поддержка, вся боль ошибок и радость исправлений — личная головная боль команды. Самостоятельная поддержка решения требует не только технических, но и организационных усилий: вести документацию, следить за уязвимостями, реагировать на сбои.

Mos.Hub: кузница инноваций или полигон экспериментов?

Илья Мочалов, амбициозный руководитель «МосКод» из «Инфогорода», представляет еще одну артерию отечественного OS-движения — облачную платформу Mos.Hub. Она только недавно распахнула врата для широкого IT-сообщества, а уже успела собрать свыше 14 тысяч пользователей и почти 15 тысяч проектов. Здесь — территория свободы, где любой разработчик может бесплатно получить инструменты для безопасной работы, обмениваться опытом и строить собственные решения на базе OS.

Mos.Hub создается как платформа взаимной поддержки: новички учатся у опытных, рождаются сообщества интересов, и каждый проект становится частью коллективной мозговой атаки. Этот сгусток интеллектуальной энергии работает против хаоса и неопределенности, ставя во главу угла независимость и саморазвитие разработчиков.

Вторая волна перемен уже близко

Кажется, что на российском IT-рынке идет невидимая игра на выживание, где победителей определяет не только скорость реакции, но и умение переизобрести себя. OS врывается в привычный уклад не как альтернатива, а как необходимость. Появление облачных платформ нового поколения, новых средств групповой работы, коллективных площадок — это попытка технологической революции в критических условиях.

Но впереди — тревожный горизонт. У каждого решения два лица: преимущества раскрывают новые пути, а риски бьют по самым уязвимым местам. Россия делает рискованный ставку на ускоренное развитие, оставляя себе единственный выход — пахать на износ, изобретать собственные механизмы поддержки, формировать новую армию ИТ-профи. Хватит ли времени и ресурсов, чтобы этот маршрут пройти до конца — покажет самое ближайшее будущее, где ставка уже сделана и ставки подняты на предельную высоту.

Mos.Hub — яркая часть развивающейся цифровой экосистемы Mos.Tech. Помимо Mos.Hub, в эту экосистему входят полезные платформы: Mos.Track, предназначенная для гибкого управления задачами и проектами в сфере программного обеспечения, Mos.Sec, упрощающая автоматизацию процессов безопасной разработки ПО, а также Mos.Wiki — эффективное решение для ведения и контроля документации на всех этапах жизненного цикла программного продукта. В ближайшем будущем команда Mos.Hub планирует расширить платформу, создав активное сообщество разработчиков, работающих с открытым ПО (OS). Здесь появится возможность свободно размещать собственные программные продукты под выбранной лицензией, а также воспользоваться новыми удобными сервисами для айти-специалистов и энтузиастов IT-отрасли.

Новые перспективы для разработчиков

Платформа Mos.Hub создаёт уникальную среду для профессионального развития и обмена знаниями между разработчиками. Одна из ключевых задач — поддержка отечественных решений и стимулирование развития OS-проектов. Здесь каждый сможет делиться опытом, реализовывать свои идеи, а также использовать современные инструменты и сервисы для успешной разработки программного обеспечения. Это особенно актуально в условиях быстро меняющейся технологической среды, где гибкость и инновационность становятся конкурентным преимуществом.

По словам Людмилы Гонтарь, руководителя направления цифровизации Росатома, индустриальные предприятия, являющиеся частью критической информационной инфраструктуры (КИИ), нуждаются в современных и надёжных IT-решениях. Активное внедрение OS позволяет создавать эффективные российские аналоги зарубежных программ, что значительно повышает уровень технологической независимости. Людмила Гонтарь также внесла предложение о создании специальных полигонов — тестовых площадок, на которых будет проводиться практическая проверка OS на соответствие требованиям технической политики и стандартам безопасности.

Вектор развития и инициативы

Актуальным вопросом для промышленного сектора остаётся применение OS на объектах КИИ. Людмила Гонтарь подчеркнула, что необходим совместный поиск решений и призвала всех участников конференции включиться в работу соответствующих групп при правительстве, чтобы совместными усилиями определить правила и стандарты использования открытого ПО в стратегически важных отраслях экономики. Эти инициативы открывают большие перспективы для отечественных разработчиков и дают шанс формировать профессиональное сообщество, способное оперативно реагировать на реальные вызовы и потребности современного цифрового мира.

Mos.Hub демонстрирует уверенный курс на инновации, объединяя талантливых специалистов и предоставляя им удобные инструменты для создания будущего российской IT-отрасли. Новые сервисы, активное сообщество и поддержка предпринимательства гарантируют, что все участники экосистемы найдут возможности для роста, самореализации и успешной реализации самых амбициозных проектов.

Источник: biz.cnews.ru