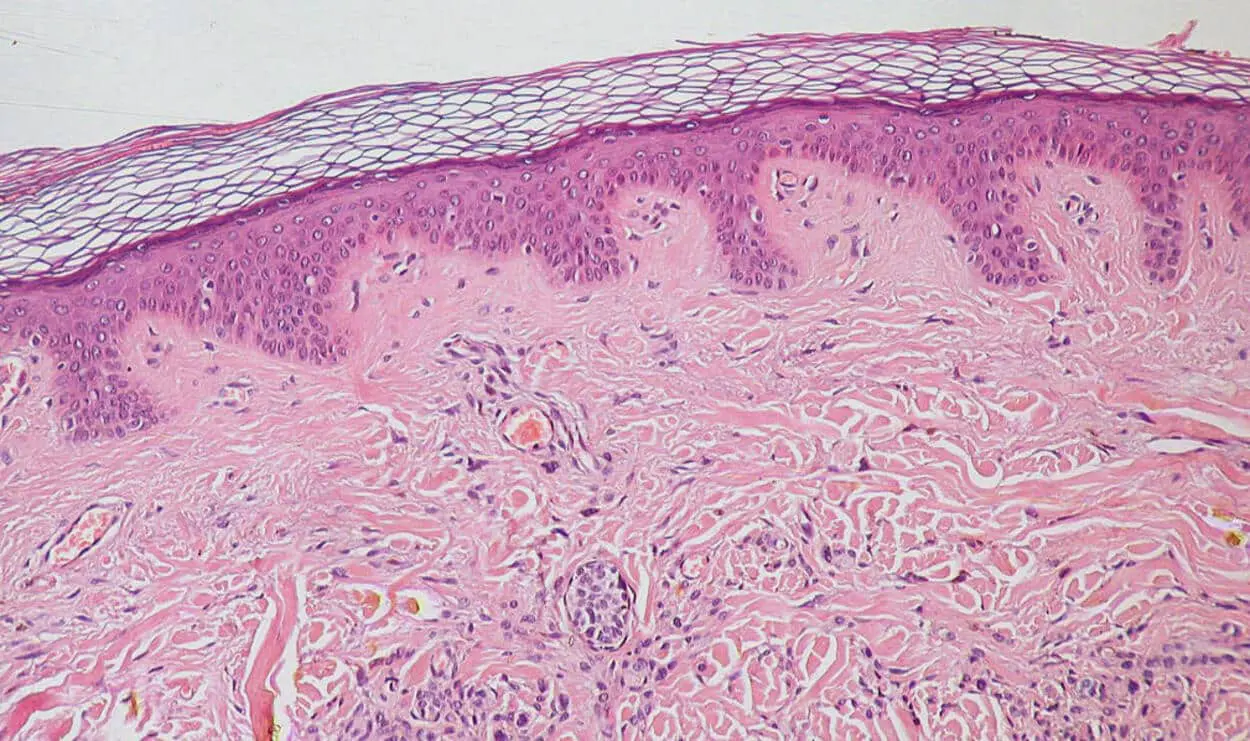

Человеческий организм — выдающийся пример сложной живой системы, фундаментом которой служат ткани из миллионов клеток. Его восхитительная способность к восстановлению кажется чем-то обыденным, однако за обычным заживлением малейшей царапины скрывается тонкая координация биологических механизмов. Комплексные микроскопические процессы за считанные дни позволяют тканям кожи заметить травму, слаженно отреагировать и восстановить исходную структуру без видимых шрамов.

Тем не менее, в ряде случаев природные программы регенерации дают сбой. При нарушениях обмена веществ, хронических патологиях или серьезных травмах способности к восстановлению могут сильно страдать. Яркий пример — сахарный диабет: даже небольшой порез у людей с этим заболеванием превращается в долгозаживающую хроническую язву. Причина — нарушение кровообращения и деградация нервных окончаний, что существенно тормозит регенерацию.

Похожие трудности возникают после крупных хирургических операций или сильных ожогов. Часто на месте поражений образуется грубая соединительная ткань, которая не только портит внешний вид, но и способна ограничить движение суставов или функциональность органов. В некоторых случаях рубцы препятствуют полноценной жизнедеятельности, снижая качество жизни пациентов.

Когда восстановление перестает работать: механизмы патологии

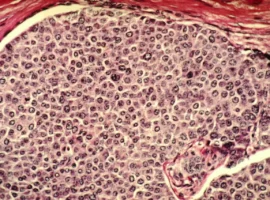

Особенно угрожающее развитие событий наблюдается при онкологических заболеваниях. Здесь природа процесса регенерации оборачивается против самой ткани: контролируемая миграция и деление клеток эпителия, заложенные для восстановления, становятся инструментом распространения опухоли. Метастазы — результат бесконтрольного перемещения и роста клеток, которые появляются в разных органах и нередко становятся причиной летального исхода. Таким образом, одни и те же клеточные механизмы могут как спасать, так и навредить организму, в зависимости от ситуации.

Известно, что и заживление, и формирование опухолей происходят по единым законам движения клеточных структур эпителиальных тканей. Для детального понимания этих процессов, а главное — контроля над ними, ученые давно ищут действенные инструменты, которые позволят не только наблюдать, но и прогнозировать развитие патологий.

Современный подход к моделированию тканей: шаг вперед

Классические методы исследования чаще всего предполагают лабораторные эксперименты: биологи наблюдают за клетками под микроскопом, врачи анализируют реальные диагнозы пациентов. Наряду с этим в научном мире разрабатываются компьютерные модели, имитирующие поведение клеток. Однако многие из этих моделей оказываются либо слишком простыми — описывают лишь физику клеточных изменений, либо не учитывают химическую коммуникацию между структурными элементами, из-за чего становятся недостаточно точными для реальных медицинских приложений.

Компьютерное моделирование эпителиальной ткани, которое предложили ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) под руководством Ивана Краснякова и Максима Бузмакова, стало настоящим прорывом. В своей работе исследователи впервые совместили в одной системе два ключевых подхода — агентный и хемомеханический. Благодаря этому удалось реалистично отобразить, как каждая клетка живет и взаимодействует с соседями, как реагирует на внешние сигналы и механические нагрузки.

Что представляет собой новая модель ПНИПУ?

Разработанная в Пермском Политехе компьютерная модель эпителиальной ткани уникальна тем, что рассматривает каждую клетку не как абстракцию, а как полноценный «агент» — самостоятельный участник процесса с собственным набором реакций и характеристик. При этом впервые реализовано одновременное влияние биохимических и физических факторов. В виртуальном пространстве моделируются типичные сценарии повреждений — порез, ожог или появление опухолевых клеток, а затем программа математически просчитывает, как тысячи виртуальных клеток будут «лечиться» или, напротив, распространять ошибочные сигналы, приводящие к патологическим изменениям.

Например, при имитации заживления раны клетки начинают активно делиться, пересекаются с другими клеточными слоями, меняют форму, чтобы закрыть дефект. В случае, если модель имитирует развитие опухоли, наблюдается иное поведение — часть клеток теряет чувствительность к нормальным сигналам и начинает бесконтрольно делиться, формируя метастазы в других областях модели.

Механика и химия на одной платформе: как это работает?

Самое ценное достоинство работы Ивана Краснякова и Максима Бузмакова — синергия механических и химических факторов. В природе крошечные сигналы, передаваемые молекулами, способны заставить клетку двигаться, менять свои внутренние процессы или даже активировать аварийный режим деления. Такая принципиальная новизна позволяет моделировать не только разнообразные травмы, но и сложные случаи хронических заболеваний — от диабетических язв до многокомпонентных онкологических процессов.

Демонстрация мощности модели показывает, что эмитация химических сигналов (например, появление факторов роста) и механических стимулов (например, давление соседних тканей) приводят к вполне реализуемым предсказаниям. В зависимости от сочетания этих влияний можно просчитать — восстановится ли ткань полностью, появится ли на месте раны рубец, либо возникнет риск патологической трансформации.

Преимущества для науки и будущей медицины

Возможность виртуально анализировать динамику тканей открывает новые горизонты сразу в нескольких направлениях:

- Быстрая оценка эффективности новых методов лечения до начала клинических испытаний.

- Прогнозирование индивидуального риска осложнений у пациентов с различными хроническими заболеваниями, в том числе при сахарном диабете.

- Понимание ранних этапов онкогенеза — когда обычный процесс восстановления становится опасным.

- Рациональная разработка инновационных материалов и методов обработки ран, которые смогут минимизировать появление рубцов.

Модель легко масштабируется для других видов тканей, что делает ее универсальным инструментом биомедицинских исследований.

Вклад ученых Пермского Политеха: перспективы и оптимизм

Труды инженерной школы ПНИПУ и личный вклад Ивана Краснякова и Максима Бузмакова уже привлекли внимание российского и мирового научного сообщества. Их разработка не только иллюстрирует передовые компетенции факультетов университета, но и открывает новый виток развития цифровой биомедицины.

С каждым годом компьютерные технологии всё глубже интегрируются в здравоохранение. Перспективы внедрения таких моделей вдохновляют: они позволяют корректировать лечебные подходы в реальном времени, проводить виртуальные тесты новых методик, повышать эффективность и безопасность терапии. В будущем во многом именно подобные симуляторы станут базой для индивидуализированной медицины, где лечение будет подбираться с учетом клеточных особенностей каждого человека.

Оптимизм ученых Пермского Политеха опирается на практический успех: их виртуальная модель уже сейчас способна прогнозировать вероятность успешного заживления, образования рубцов или метастазов при онкологических заболеваниях. Это не только повышает шансы на выздоровление, но и формирует новую философию медицины будущего — где наука, технологии и забота о пациенте идут рука об руку.

Виртуальные клетки: новые горизонты моделирования

Цифровые биологические единицы стали настоящим прорывом в современной науке. Их поведение практически не отличается от активности настоящих клеток: они могут двигаться, взаимодействовать между собой, менять форму, откликаться на изменение среды, делиться и даже "ощущать" соседей, словно члены одной большой команды. Это сравнимо с тем, как стая птиц согласованно меняет направление в полете — каждая особь мгновенно реагирует на движение тех, кто рядом, и гармонично подстраивается под общее течение.

Точное воспроизведение процессов регенерации тканей

Для проверки полноты цифровой модели ученые провели эксперимент, имитирующий реальную травму — например, разрез. В биологии такой стресс запускает целую цепочку реакций, включая срочное оповещение тканей о повреждении. Исследование показало: цифровые клетки моментально среагировали и направились к “месту происшествия”, полностью повторяя природный механизм заживления. Эксперимент подтвердил, что цифровая платформа точно копирует процессы регенерации, характерные для живых организмов. Это внушает уверенность, что такие инструменты будут полезны и в биомедицине, и в научных изысканиях.

Влияние окружающей среды на клетки: гибкость границ

Внутренняя среда организма — удивительно сложная система, состоящая из жестких структур (например, костей или имплантов) и эластичных компонентов (мышцы либо специальные биоматериалы). Как поясняет Иван Красняков, доцент кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ, реакции клеток напрямую зависят от характера окружающих барьеров. Столкновение с неподвижной границей вызывает скопление и рост внутреннего давления в клеточной среде, а вот эластичные границы, напротив, способствуют равномерному распределению нагрузки. Клетки мягко "раздвигают" гибкие стенки, напрягаются меньше и способствуют формированию здоровой клеточной структуры.

Баланс движения и стабильности: залог здоровья тканей

В ходе моделирования учёные смогли выделить ключевые параметры поведения виртуальных клеток. Было выявлено, что существует оптимальный уровень активности — возможность сохранять равновесие между мобильностью и строго направленным движением. Если подвижность превышает норму, система теряет организованность, клетки перестают слаженно работать.

Отдельное значение имеет процесс деления клеток. Он обеспечивает постоянное обновление и поддержку структуры тканей. Приостановка деления приводит к накапливанию ненужного давления, нарушая естественное распределение нагрузки. Представьте многолюдный офис, где рабочих рук становится меньше, а задач меньше не становится — отсюда перегрузка, стресс и неэффективность. Это чревато серьёзными последствиями: при диабете нарушается восстановление кожи, а в лёгких образуется рубцовая ткань вместо здоровой. Дефицит деления лишает ткани её главного инструмента обновления, а здоровье органов зависит напрямую от этого механизма.

Энергетический баланс и предотвращение патологий

Еще одним ключевым моментом, подсвеченным моделью, стал энергетический баланс внутри клеточных систем. Когда деление клеток протекает нормально, энергия гармонично распределяется по всей ткани. Однако при сбоях этот баланс нарушается: некоторые участки испытывают экстремальные нагрузки, что может стать причиной патологий. Например, при фиброзе лёгких избыточная энергия приводит к формированию плотных рубцов, препятствующих нормальной работе органа. А у диабетиков нарушение энергетического равновесия не даёт ранам затянуться, затягивая процессы выздоровления. Таким образом, грамотный контроль энергетики внутри тканей — один из залогов успешного восстановления и профилактики осложнений.

Практическое применение: индивидуальное моделирование болезней

Перспективы практического использования новых цифровых моделей особенно ярко проявляются в онкологии и регенеративной медицине. Сценарий работы прост и эффективен: у пациента с онкологическим заболеванием берут гистологическую пробу, определяют механические свойства клеток, их склонность к делению и миграции. Эти данные загружаются в компьютерную систему, которая воссоздаёт индивидуальное развитие опухоли для данного человека, прогнозирует риск метастазирования и оценивает эффективность различных видов терапии — всё это до начала настоящего лечения. Такой подход помогает врачу выбрать максимально результативную стратегию, избежать нежелательных побочных эффектов и повысить шансы на благоприятный итог.

Подобные цифровые решения не только ускоряют путь поиска новых методов лечения, но и открывают перед учёными новые горизонты для фундаментальных исследований. Виртуальные клетки становятся универсальным “полигоном”, где можно безопасно и быстро тестировать гипотезы, моделировать развитие заболеваний, регенерировать ткани и прогнозировать последствия различных медицинских вмешательств. Их гибкость и адаптивность позволяют более точно понимать, как устроен организм, и находить свежие подходы к сохранению здоровья человека.

Современное моделирование уже сегодня доказывает: симбиоз цифровых технологий и биологии способен подарить человечеству ценнейшие инструменты для борьбы с недугами. В перспективе это не только повысит эффективность лечения, но и сделает медицину более персонализированной и мягкой для каждого пациента.

Современные технологии приводят к впечатляющему прогрессу в медицине. Новая вычислительная платформа демонстрирует потрясающую универсальность и гибкость, предоставляя специалистам широкие возможности для применения инноваций в самых разных медицинских областях. Это открывает дорогу к новым достижениям в восстановительной медицине, начиная от прогнозирования заживления ран и заканчивая созданием инструментов для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Новые горизонты для медицины

Разработанная цифровая платформа способна существенно улучшить процессы принятия решений в клинической практике. Для врачей-онкологов она выступает незаменимым помощником, позволяя быстро и точно анализировать сложные случаи и подбирать наиболее эффективные схемы лечения. В области фармакологии данный подход способен значительно ускорить доклинические исследовательские этапы новых препаратов, что приближает момент их попадания к пациентам, а также делает процесс появления инновационных лекарств более безопасным и контролируемым.

Персонализированный подход в лечении

Особую ценность приобретает возможность использования новой математической методологии для развития персонализированной медицины. Создавая виртуальные копии ткани пациентов, специалисты могут тестировать различные варианты терапии, не подвергая организм реальному риску. Такой подход позволяет подобрать индивидуальное лечение, которое максимально соответствует потребностям каждого человека, и значительно повысить шансы на быстрое восстановление и выздоровление.

С внедрением этих инноваций врачи получают уникальные инструменты, способные не только повысить качество лечения, но и вывести медицину на совершенно новый уровень. Пациенты же могут быть уверены в современном и бережном подходе к своему здоровью, ведь интеграция передовых цифровых решений открывает перспективы для наиболее точного и персонализированного медицинского обслуживания.

Источник: naked-science.ru