В последние годы ученые Уральского федерального университета активно сотрудничают с ведущими специалистами Китая, создавая инновационные решения для прогноза природных катастроф. Благодаря их совместной работе появилась уникальная математическая модель, позволяющая предсказывать возникновение селевых потоков в сложных горных районах, таких как бассейн реки Нуцзян. Эта разработка открывает новые горизонты в обеспечении безопасности населения и сохранении инфраструктуры в регионах, подверженных стихийным бедствиям.

Современный вызов: борьба с селевыми потоками

Сели — это разрушительные потоки, состоящие из воды, грунта, камней и валунов. Чаще всего они возникают в склонах и долинах гористых областей, где сочетаются особенности рельефа, рыхлые породы и интенсивные осадки. В мировой практике ущерб от селей оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. До сих пор даже самые совершенные системы оповещения основывались преимущественно на учете количества выпавших осадков за сутки, но такие подходы имели высокий риск ложных срабатываний — до 26% случаев.

Прорыв команды Никиты Фомина и открытия совокупных факторов риска

Работа коллектива под руководством Никиты Фомина позволила выявить ключевую комбинацию показателей, при которых вероятность возникновения селевых потоков возрастает многократно. Основные критерии — запас потенциальной энергии в рыхлых породах и предельно допустимый объем осадков. Исследования на 159 очагах возникновения селей в бассейне реки Нуцзян показали, что при превышении 3,12 миллиарда джоулей на квадратный метр и суточных осадках более 27 мм риск аналогичных явлений увеличивается в шесть раз. Такой двойной пороговый подход дает возможность практически исключить ложные тревоги и повысить точность предупреждений до рекордных 99,994%.

Модель будущего для горных регионов планеты

Предложенная математическая модель анализирует не только осадки, но и энергетические характеристики грунта, что отвечает за динамику изменения его состояния. Для строительства алгоритма ученые использовали современные методы машинного обучения, которые позволяют учитывать множество факторов и гибко адаптировать систему к разным территориям. Более того, предусмотрены рекомендации по установке дополнительных датчиков контроля — например, температуры и давления водяного пара в почве. Это важно для раннего обнаружения зон повышенного риска, где даже незначительное изменение этих параметров способно запустить опасный селевой поток.

Практическая эффективность и универсальность решения

Результаты многократных тестирований показали стабильность и обобщающую способность новой модели. Она способна точно прогнозировать события при перекрестных проверках на различных выборках, что особенно важно для своевременного информирования и эвакуации людей из потенциальных зон бедствия. На практике систематический анализ, основанный на учете энергетики осадочных материалов и точных метеоизмерениях, позволил снизить относительную погрешность прогноза до минимальных значений: всего 0,006%. Для сравнения, предыдущие методы могли ошибаться втрое чаще, создавая излишнюю тревожность и дезориентацию среди местных жителей и спасателей.

Пути распространения и перспективы масштабирования инициативы

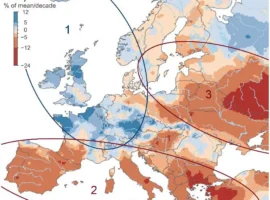

Ключевым преимуществом предложенного алгоритма является его гибкость: параметры модели легко корректируются под геологические и климатические особенности различных регионов России и мира — от Урала до Кавказа и горных территорий Азии. Основной подход универсален, а локальные пороговые значения определяются с учетом специфики почв, структуры горных пород, климата и характера выпадающих осадков. Уже в ближайшее время коллектив ученых планирует расширить зону исследований и интегрировать систему в другие потенциально опасные районы. Такой шаг позволит повысить защищенность инфраструктуры и сократить человеческие потери в особо уязвимых местностях.

Справка: что такое сели и почему они так опасны?

Сели представляют собой мощные грязекаменные потоки, возникающие в результате взаимодействия интенсивных осадков, рыхлых горных пород и особенностей рельефа. До 75% их массы могут составлять твердые частицы, скорость перемещения достигает 10-15 метров в секунду. Из-за высокой внезапности такие явления представляют угрозу жизни и наносят серьезный урон дорогам, коммуникациям, мостам, гидротехническим сооружениям и сельскохозяйственным угодьям. Время начальной реакции зачастую ограничено 20-30 минутами, и от эффективности системы оповещения зависит принятие экстренных мер по спасению людей и минимизации ущерба.

Разработанная в Уральском федеральном университете модель под руководством Никиты Фомина стала реальным инструментом обеспечения безопасности в горных районах. Точная диагностика пороговых факторов, учет взаимосвязи осадков и энергии рыхлого материала, возможность интеграции дополнительных датчиков создают надежный базис для дальнейшего развития систем мониторинга. Аналогичные технологии уже в ближайшем будущем могут быть внедрены в России, Азии и по всему миру, повышая устойчивость сообществ к природным вызовам. Такой научный прорыв доказывает, что современные междисциплинарные исследования — надежная опора для безопасного прогрессивного будущего.

Источник: scientificrussia.ru